Нынешняя экономическая блокада подразумевает не только запрет на ввоз товаров, сделанных в западных странах, — в конце концов формально к санкциям присоединились только они да некоторое количество их азиатских союзников. Заметим, что 85% населения мира живет там, где никто против России санкций не вводил, однако и отсюда многие товары в нашу страну уже не идут. Причина в том, что они сделаны с формальным или реальным использованием западных патентов. Поэтому китайские (и не только китайские) производители часто не могут легально поставлять в Россию сделанную ими электронику — чтобы не попасть под санкции самим.

Все это значит, что первая отличительная черта российского импортозамещения — его беспрецедентная широта. Россия либо сможет производить внутри себя целый ряд видов продукции, либо лишится его вовсе. Вариант «вечно возить контрабандой» по определению безнадежен. И дело не только в том, что Россия — слишком крупный потребитель, и рано или поздно любой реэкспорт из Китая станет заметен. Важно еще и то, что мы живем в эпоху развития электронных маркировок и отслеживания потоков сложных товаров. Это десять лет назад GPS-отслеживание станков казалось новостью: сегодня подобные технологии могут быть внедрены почти в любой сложной и инновационной отрасли. А именно такие товары Россия в основном и завозила из ЕС и США до 2022 года.

Полупроводники, электроника и все-все-все

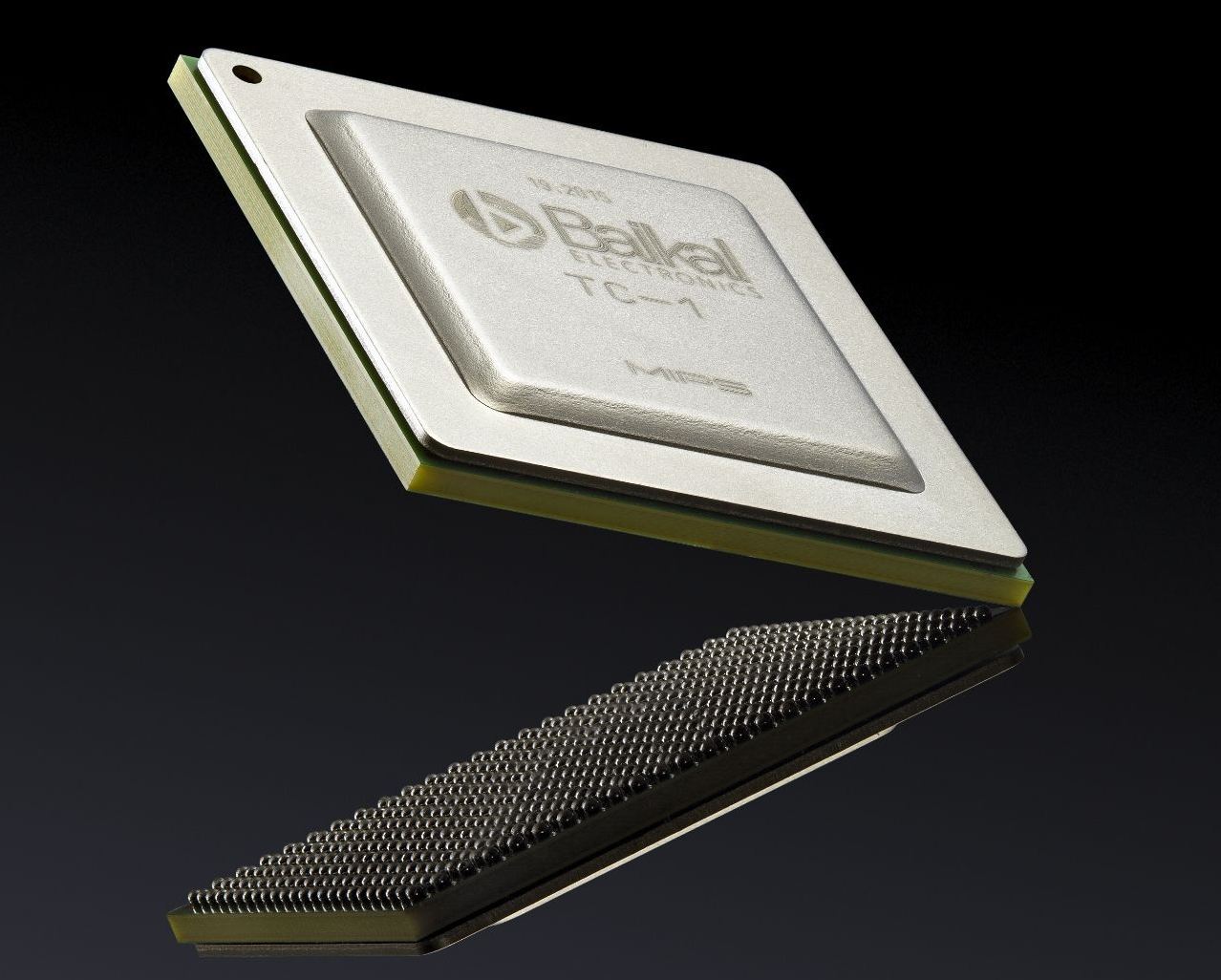

Когда мы покупаем электронику, то чаще натыкаемся на продукцию брендов — Apple, Huawei и так далее. Но это всего лишь оболочка продуктов, их обертка — сама же электронная начинка состоит из микросхем, и самые сложные в этом ряду — процессоры. Основные их производители в мире — Intel, Samsung, TSMC и Qualcomm. Все эти компании приостановили поставки в Россию всех микросхем, которые были сделаны или (и это важное «или») спроектированы в США, ЕС или Великобритании. Внезапно оказалось, что, несмотря на относительно небольшое производство своих «коммерческих» микросхем чисто китайским производителем Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), готовых продуктов исключительно на своих чипах почти нет даже у китайских брендов.Или возьмем вроде бы целиком российские по проектированию процессоры «Байкал». Они, во-первых, производились на тайваньской фабрике упомянутой выше TSMC. А во-вторых, еще и использовали в производстве лицензию британской компании Imagination Technologies. Выяснилось очевидное: использование даже базовых решений западных разработчиков не позволяет попробовать запустить производство «Байкалов» в России. Поскольку у нашей страны пока проблемы с выпуском микросхем по 28-нанометровому техпроцессу, то сейчас «Байкалы» во многом «достают со склада». А что будет потом, когда запасы кончатся, никто не знает. Корпорация «Ростех» недавно представила линейку отечественных маршрутизаторов на базе процессора Baikal-T с защитой от хакерских атак. Но какой будет эта серия в новых условиях и будет ли вообще?

Чтобы понять, каким может быть будущее сложных электронных изделий в России, стоит обратиться к опыту Китая. Как только КНР попыталась создать собственное производство микросхем с продвинутым технологическим процессом (от 28 нанометров и ниже), США немедленно заблокировали поставки сложного оборудования для создания чипов с техпроцессом от 28 нм и ниже для китайской частично государственной компании SMIC. Теперь Китай пытается как-то решить вопрос с таким оборудованием самостоятельно, но пока особенных успехов на этом поприще у него не видно.

Какой же мы сделаем вывод? На сегодня западные санкции прямо запрещают поставку в Россию в основном непотребительской электроники — оборудования для дата-центров, продвинутых маршрутизаторов, процессоров и микросхем, которые можно использовать в военной электронике. Но по опыту с Китаем, КНДР и Кубой можно прогнозировать с известной определенностью, что запрет на поставки более простых изделий может быть включен в любой момент. А ограничения на поставку оборудования для производства полупроводников есть уже и сегодня.

Все это означает, что со временем Россия может остаться без любой микроэлектроники просто по щелчку пальцев, который достаточно сделать владельцам патентов и технологий за пределами нашей страны — если не научится делать ее сама. Причем как минимум в военном и космическом секторе — по полному циклу: от изготовления оборудования для производства чипов до финальной сборки конечных изделий.

К счастью, в стране есть вузы и направления, дающие фундаментальную подготовку в области разработки и производства оптоэлектроники и нанофотоники, причем от применяемых в них материалов до архитектурных решений и конкретных вопросов организации производства.

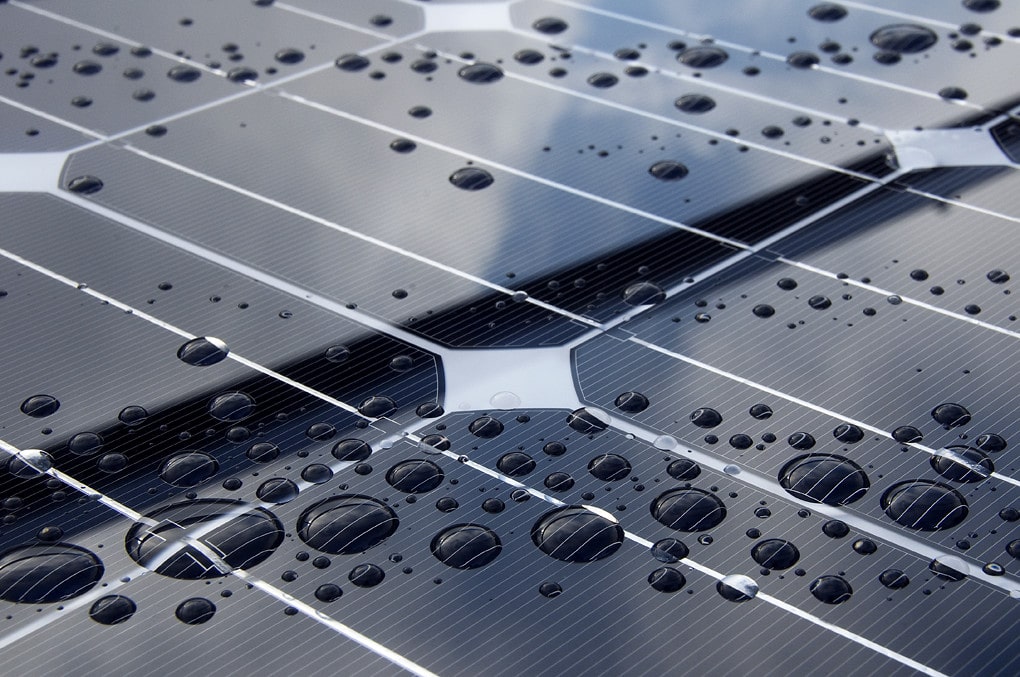

Вот только за те несколько лет, пока ввозили оборудование и налаживали производство, монокристаллические солнечные батареи вдруг сделали большой шаг вперед — и новые фотоэлементы «Хевела» оказались по КПД ниже, чем у конкурентов: 10% против примерно 16% на середину 2010-х годов.

Чтобы не повторить ошибку, компания организовала Научно-технический центр при Физико-технологическом институте имени Иоффе. В 2014 году разработчики из этого института создали свои гетероструктурные (то есть сочетающие микроморфные и монокристаллические компоненты) солнечные батареи с КПД 20%.

Такие сценарии будут (и должны) реализовываться и в будущем — с той поправкой, что осуществлять их придется во многом на своем оборудовании, которое в ряде отраслей еще только предстоит создать.

Инженер-технолог как ключевой игрок нового времени

Острота санкционной ситуации неслучайно описывается на Западе как «экономическая война» против России: по многим признакам это так и есть. Но выиграть войну в области экономики можно, только если эффективно используешь то, что у тебя уже имеется. Не секрет, что количество станков в Германии и СССР времен Второй мировой различалось в разы: у немцев их было куда больше, как и промышленных рабочих. И тем не менее производство вооружений оказалось в разы больше именно у советской стороны.В мемуарах руководителей ВПК того времени прямо утверждается: это было сделано за счет инженеров-технологов. Именно они, тесно взаимодействуя с руководством предприятий, смогли добиться того, что среднее время непрерывной работы станка выросло с нескольких часов (в довоенном периоде) до 12 и более часов во время войны. Операции обработки сокращали по времени, разбивая на множество более специализированных операций меньшей длительности, время «путешествия» деталей между станками снижали, меняя взаимное расположение станков. В итоге количество человеко-часов — как и часов машинных, работы оборудования, — расходуемых на один танк или самолет, в СССР к концу войны снизилось в два-три раза относительно ее начала.

Но ключевые преобразования, которые позволили добиться всего этого — вовсе не перестановка станков. Чтобы критические изменения в технологическом процессе стали возможны, требовалось пересмотреть конструкцию производимых машин и систем, сделать ее более «технологичной», то есть более пригодной для массового производства. Эти же задачи сохранили свое значение и сегодня: инженеры-конструкторы и инженеры-технологи и в наши дни играют ключевую роль в вопросе о том, сколько будет стоить конечный продукт в промышленности.

IT-ресурс: то, без чего не попасть в будущее

До 2022 года множество решений в области программного обеспечения импортировалось или просто использовалось условно-бесплатно — тот же Zoom даже для корпоративных пользователей часто работал без оплаты. В наши дни всему этому пришел конец. Неважно, хотите вы устроить видеоконференцию в закрытом режиме или хотите увидеть на Strava, с каким бешеным пульсом пробегаете ежевечерние 10 километров: вы везде рискуете наткнуться на объявление: «Поддержка приложения в вашей стране приостановлена».Даже те сервисы, что еще работают в России, например Gmail для частных лиц, в любой момент могут быть закрыты. Вероятность того, что санкции будут ужесточаться, а не ослабляться, в обозримом будущем сильно превышает обратный прогноз.

Некоторые из российских IT-компаний успели приступить к попыткам импортозамещения еще до 2022 года. Скажем, Trueconf создал сравнительно приличное ПО для видеоконференций, в чем-то даже обходящее Zoom, еще до наступления эпохи санкций, и теперь оказался на довольно крупном рынке в роли фактически единственного игрока. Но в огромном количестве секторов замещение импортного софта пока даже не начиналось. Между тем без этого развитие современной экономики просто невозможно себе представить.

Особенность таких разработок в том, что они по-настоящему пионерские. В них часто просто нет какого-то опыта десятилетий, нет рабочих «общепризнанных путей»: та же Tesla годами раз за разом переписывает код автопилота. Значит, здесь нужна качественная фундаментальная подготовка специалистов, способных видеть новые проблемы целиком, системно — и столь же системно их решать.

Дело в том, что в подобных областях часто просто нет никакого эффективного «ввоза технологий» или даже их копирования. Это в XIX веке Тульский оружейный завод мог скопировать револьвер Кольта и выпускать его десятками лет (кстати, типовое оружие российского офицера во второй половине века часто было именно таким). Этот подход работал только в мире, где технологии развивались неспешно. Сегодня разрыв между автопилотом Tesla этого года и прошлого года — огромен. Каким будет этот разрыв через пять лет, трудно даже представить.

Если надеяться на импорт технологий из Китая или любой другой нейтральной страны, то, во-первых, всегда можно наткнуться на очередное «ядро» в том или ином компоненте ПО — ядро с западной лицензией. Во-вторых, процесс копирования и адаптации к российским реалиям неизбежно затянется на несколько лет, за которые копируемый продукт уйдет далеко вперед, и смысл копирования будет утерян.

А адаптировать ПО к российским условиям все равно придется. Если брать тот же пример с автопилотом, то вождение в российском городе зимой никогда не будет слишком уж похожим на автопилот для города Финикса в штате Аризона (вотчина пресловутых «гугломобилей», ныне работающих под брендом Waymo). Да и в Китае, прямо скажем, снег на дорогах редко скрывает дорожную разметку и залепляет дорожные знаки.

ИИ — ключевой игрок в современной экономике. От уровня его разработки зависит не только возможность завтрашнего дня ездить, не касаясь руля, но и возможности дня сегодняшнего. Например, в повседневной работе колл-центров банков, встречающих нас «голосом железной женщины». Ведь без хорошего ИИ мирового уровня у них не получится оказать нам те услуги, что нам нужны, а не те, которые их программисты более или менее отладили.

Пожалуй, мало какое направление импортозамещения по важности может сравниться с технологиями ИИ и машинного обучения.

Стройка своими мозгами: что изменится в ключевых инфраструктурных проектах

Сегодня мало кто помнит, но в 2014 году российская пресса писала, что построить Крымский мост в одиночку Россия не сможет: нет уникального опыта возведения столь длинных мостов, придется приглашать китайцев. Хотя в этот раз удалось справиться самим, факт остается фактом: стране нужно множество новых инфраструктурных проектов, и часть из них будет заметно сложнее даже 19-километрового моста между Таманским и Керченским полуостровами. Проблема заключается в том, что такие вещи даже проектировать очень сложно: присоединение Крыма случилось в 2014 году, а актуальное строительство моста началось, фактически, только в 2016 году. Собственно, на строительство ушли те же два года, что на подготовку к нему!

Причем в новых условиях пригласить иностранную компанию для выполнения работ не получится. Да и китайские строители не захотят рисковать попаданием под вторичные санкции США: в КНР и до 2022 года были прецеденты, когда давление Штатов заставляло выходить из бизнеса целые компании (вспомним вынужденную продажу смартфонного бренда Honor).

Как же научиться быстро возводить новые объекты, не тратя два года на их обдумывание и проектирование по — каждый раз уникальным — инженерным решениям?

Такая задача на самом деле стоит не только перед нашей страной: с подобной необходимостью сталкиваются в самых разных регионах. Есть подход, который позволяет существенно ускорить проектирование даже самых сложных и необычных проектов.

Этот подход называют BIM-моделирование (Building Information Modeling), а иногда и просто «цифровой архитектурой». От всем известных 3D-моделей он отличается тем, что BIM-модель «завязана» на базу данных, включающую всю информацию о строящемся здании (или сооружении). Это и его физические размеры, и характеристики используемых материалов, и способы размещения в пространстве, и даже цена всех используемых в строительстве компонентов — от арматуры до обоев (если речь о жилом доме) или отдельных болтов.

Учет такой «семантики элементов» (да, именно так ее называют в BIM-моделировании) позволяет проектировать сооружение в целом, не тратя времени на сведение воедино изменений от каждой из подгрупп проектировщиков. Вы поменяли высоту каждого этажа? BIM-модель пересчитает изменения в количестве требующегося стройматериала каждого типа. Решили добавить эркеры по всему зданию? Вот смотрите, насколько изменится стоимость проекта — все ясно сразу, и поэтому не станет для вас неприятным сюрпризом.

Машины: заместить или лишиться

Не секрет, что самая критическая для страны часть импорта, который наша страна ранее осуществляла с Запада, это продукция машиностроения. И если для автомобилей в теории ничего не мешает заменить немецкие машины корейскими или даже китайскими, то в более «штучной» и менее массовой технике это, увы, не выход.Нельзя просто прийти на рынок и купить там авиалайнер, который не содержал бы западных моторов или авионики — именно поэтому в России разрабатывается лайнер МС-21 со своими собственными моторами ПД-14, да и приборное оснащение этого самолета энергично заменяется на отечественное. В еще большей степени это верно для многих других специализированных машин. Станки с ЧПУ — особенно новые и сложные — и оснастка для них, мощные дизельные моторы для судов и военных кораблей — все это придется замещать вне зависимости от желания владельцев сохранить статус-кво.

Впрочем, конкретно с замещением в области судостроения все не так плохо. Россия еще до 2022 года научилась делать современные четвертькилометровые танкеры, крупнее стандарта «Афрамакс» (такие строит дальневосточная верфь «Роснефти»), и часть из них уже перешла на газовое топливо — значительно более дешевое, чем дизельное, да еще и меньше загрязняющее воздух. Конечно, двигатели надо будет со временем модифицировать; конечно, свои суда нужны и в секторе тех же контейнеровозов, но в целом эти задачи уже вполне ясно, как решать.

Источник - naked-science.ru